OriosのActiveBasic講座(1-0):序章

4.ActiveBasicの準備と使い方

次から実際に「ActiveBasic」を使ったプログラミングを始めますが、ここでは「ActiveBasic」でプログラミングをするための準備をしておきましょう。

- 「ActiveBasic」のダウンロード

まず「ActiveBasic」の配布元であるDiscoversoftさんのページに行き、

その中の「今すぐダウンロードする」というところからダウンロードページに入ります。

ダウンロードページに入ると「ActiveBasic Ver4.**をダウンロードする」※1というリンクがありますのでそこをクリック("Windows XP SP2"の場合は「右クリック」→「対象をファイルに保存(A)...」)してActiveBasicをダウンロードします。

念のため言っておきますが、「ActiveBasic」は無料です。

- ダウンロードした「ab4**.exe」※1をダブルクリックするなどして実行し、「解凍先ディレクトリ」にActiveBasicを解凍したい場所を指定して「OK」ボタンを押します。

するとあとは自動的に「解凍先ディレクトリ」に「ActiveBasic」というフォルダが作成され、そこに「ActiveBasic」本体が解凍されます。

上の手順を踏むことでActiveBasicをインストールすることができます。

次に、実際にプログラムを作り実行する手順を書きます。

次から始まる講座はこの手順を知っているものとして行いますので、「大体こんなふうにするんだ」ということを把握しておいてください。

- ActiveBasicを解凍したフォルダの中から「ProjectEditor.exe」というファイルを実行します。

ActiveBasicプログラミングは全てこれを使って行います。

「ProjectEditor.exe」のショートカットをデスクトップに作っておくといいでしょう。

- 上のメニューバーから「ファイル(F)」→「新規作成(N)」で「新規作成」というウィンドウが出るので、

そのウィンドウに表示されているリストの中から「Basicプログラム (*.abp *.bas)」を選択して「OK」を押します。

これで新しいプログラムを作れる状態になります。

- 実際にプログラムを書いていきます。このプログラムの書き方を次回以降学習していきますが、講座の前にとにかくプログラムの実行を試したい方は次のプログラムを使ってみてください。

「HelloWorld.abp」(49バイト)

- プログラムが書けたら、「ベーシック(B)」→「デバッグ実行(R)」で「デバッグ実行」※2※3を行います。

これは書いたプログラムをコンパイル(機械語への変換して実際に実行できるようにすること) して実際にプログラムが期待通り動くかどうかをテストするものです。

※1 「**」の部分には数字やアルファベットなどが入ります。(例:「ab400.exe」「ab400b7a5.exe」)

※2 デバッグ実行を行うときにはプログラムが保存されている必要があります。

なのでプログラムを保存していない場合は「ソースコードの保存先ファイルを指定してください」というダイアログが出ます。

またデバック実行する前にプログラムは自動的に上書きされます。

※3 デバッグ実行は他にも次の方法で行うことができます。

- 「F2」キーを押す。

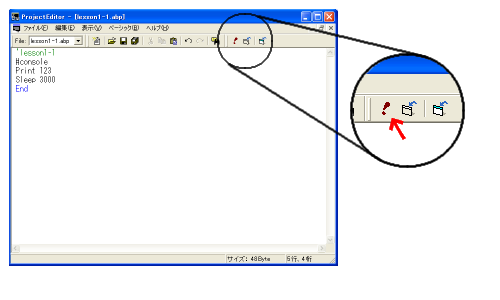

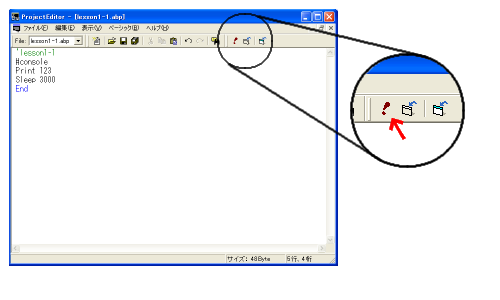

- ツールバーの中の「! 」ボタンを押す(下の図を参照)。